Grazie per averci inviato le vostre storie e i racconti di vita vissuta in tempi ormai lontani !

Potete scorrere la pagina per leggerli uno alla volta oppure potete saltare al racconto voluto semplicemente cliccando sul nome nella lista.

Una volta letto il racconto, potete ritornare all'inizio pagina cliccando sulla freccia nel bollo giallo !

Potete scorrere la pagina per leggerli uno alla volta oppure potete saltare al racconto voluto semplicemente cliccando sul nome nella lista.

Una volta letto il racconto, potete ritornare all'inizio pagina cliccando sulla freccia nel bollo giallo !

Lista dei racconti

- Sono atterrato a Segrate di Enrico Sciarini

- L'amica ritrovata di Marisa Panareo

- Una brutta storia di Irma Colombo

- Lo sapevate che il vostro ex presidente è una persona coraggiosa ? di Paolo Bontempi

- Ritorno al passato di Tilla Conte

- Vacanza imprevista di Fernanda Polverini

- Gruss gott di Laura Re

- La scuola in tempo di guerra di Lidia Carabelli Bertario

- I magnifici 9 in visita a Venezia di Armandanna

- Le mie vacanze di Antonia Galletti

- Un po' della mia storia di Angelo Guerreri

- Domenica pomeriggio di Paola Perodi

- I miei anni '60 di Bruno Colle

- Il mio piccolo amico di Gianna Distefano

- I miei ricordi di Gemma Casanova

- Mamma, prendiamo un cane ? di Elena Telesi

- Pensando a Pusiano di Elide

- Una storia di accoglienza e pop corn di Lucrezia Lorusso

- Vacanze in Africa di Mario Sormani

- La mia vita tra gioie, malanni e motori di Silvana Visentin

- Vacanze anni '60 di Elisa Ogliari

- Com'era bella Segrate negli anni '60! di Bruno Russo

- La mia famiglia in Egitto di Giuseppe Damir Eid

- Ricordi di una nostalgica di Cristina Maendl

- Il grembiule della nonna trasmesso da Paola Bagini

- I migliori anni di Ornella Meroni

- Cara mamma ti scrivo di Paolo Ardrizzi

- La nevicata più grande del secolo di Livio Penzo

- Una papina... di Ivonne Marini

- Il mio più bel Natale di Antonio Dallera

- Pensieri di una nonna ai tempi del coronavirus di Valeria Livraga

- La mia Prima Comunione di Milena Dallera

- Gita alle Cinque Terre di Lydia Federico

- I miei ricordi di Marisa Resteghini

|

Vertical Divider

|

Sono atterrato a Segrate |

|

Sono nato nel 1933 da una madre nata nel 1892, che aveva quindi 41 anni, cosa a quei tempi alquanto rara.

Quando mia madre mi parlava della sua infanzia, si riferiva ai primi anni del ‘900. I miei nonni sono nati tra il 1860 e il 1870: due di loro erano analfabeti e la mia nonna materna aveva frequentato la terza elementare; poi, a 9 anni, ha iniziato a lavorare alla tessitura Borghi (che è tuttora esistente) a Varano Borghi in provincia di Varese. Dodici ore al giorno, tre chilometri a piedi all’andata e tre al ritorno. Mio nonno, promotore dei primi scioperi in Italia, fu costretto a scappare all’estero. Questi non sono solo ricordi, sono state anche le basi della mia formazione e della mia esperienza come emigrante. Poi, nel 1960, venni a Segrate. Il 1° agosto di quell’anno fu inaugurato l’aeroporto civile di Linate. Ero rientrato dalla Svizzera da pochi mesi, fresco di matrimonio e avevo trovato impiego all’aeroporto della Malpensa che dovetti lasciare, come tanti altri, per iniziare a lavorare nel nuovo scalo di Linate. Pochi voli, inizialmente solo quelli Alitalia, ma turni incredibili: dalle 9 alle 13, una lunga pausa di 3 ore e poi dalle 16 alla 20. Per non sobbarcarmi il viaggio giornaliero da Vergiate (VA) a Linate, cercai una sistemazione nelle vicinanze. Facendomi prestare la bicicletta da una signora di Novegro che lavorava come addetta alle pulizie dell’aeroporto, nelle ore di lunga pausa incominciai a perlustrare la zona. Scartai l’ipotesi Novegro e mi inoltrai verso il centro di Segrate, capoluogo di un comune allora di 3.500 abitanti. Attraversavo la ferrovia salendo sul ponte degli specchietti dalla parte dove ora c’è il distributore di benzina e poi, dopo qualche centinaio di metri di una stretta strada tutta curve e con i fossi ai lati, giungevo in via Circonvallazione (quella dove ora c’è una casa e un terreno in stato di abbandono). Poche pedalate e arrivavo all’attuale fontana (allora era “al funtanun”), una “risorgiva” ormai con una misera portata: acqua stagnante, resa giallognola dalla “cacca” delle rane. Svoltando in via Roma, sulla destra c’è tuttora l’ala ovest della “Cascina Radaelli” mentre a sinistra c’era una lunga stalla dalla quale si affacciavano le mucche che avevano la mangiatoia che dava direttamente sulla strada. Poi piazza della Repubblica, l’asilo infantile, via Gramsci (già asfaltata) e via Conte Suardi (in terra battuta e con le galline che vi razzolavano). Ma lì troneggiava, in fase di completamento, quello che chiamai il “grattacielo” di Segrate: quattro piani senza ascensore. Nonostante parecchi problemi causati dal fallimento dell’impresa costruttrice, divenni proprietario di un appartamento di tre locali e servizi al quarto piano. Mi andò bene per dieci anni ma poi, quando la famiglia divenne più numerosa, dovetti lasciarlo. Lo ricordo però molto volentieri: dalla finestra della camera a est vedevo Melzo, dal balcone a ovest il Duomo di Milano e, in qualche giornata limpida, anche il Monte Rosa. Enrico Sciarini |

|

Vertical Divider

|

L'amica ritrovata |

|

Fernanda, mia cara amica, le nostre vite si sono sfiorate nel lontano 1941 durante la seconda guerra …

In città i bombardamenti diventavano davvero frequenti e la mia famiglia, come tante altre, fu costretta a lasciare Milano. Fummo sfollati a Cavallirio, un ridente paesino sulle colline della Valsesia e paese natale proprio di Fernanda! Mio padre era tenente dell’Arma dei Carabinieri, lei era già una ragazza mentre io ero solo una bambina di quattro anni. Siamo rimasti a Cavallirio fino alla fine della guerra e lì ho frequentato le prime due classi elementari. Ricordo con piacere la mia vita di bambina spensierata e felice in campagna: le corse nei prati, la raccolta di frutti maturi dagli alberi, il vedere le lucciole, il partecipare alla vendemmia e il bere il latte appena munto. Che ricordi fantastici! Uno di quelli davvero scolpiti nella mia memora è legato all’autunno: ricordo, infatti, lo stupore dei miei occhi incuriositi nel vedere le travi dei soffitti della casa a cui erano appesi i salami! Poi è arrivata la tanto attesa e sperata pace e quindi il ritorno in città a Milano. La vita ha ripreso a correre velocemente e mi sono ritrovata, nel 1965, felicemente sposata e madre allora di tre figli (la quarta arriverà più tardi …) in un altro ridente paesino, questa volta non in collina ma alle porte di Milano: a Segrate! Allora il “Villaggio Ambrosiano” non era ancora ultimato e mia sorella si era già insediata lì da due anni. Abitavo in una villetta, quella in cui vivo tutt’ora e, casi della vita, senza saperlo in una via vicina a quella di Fernanda! “… passeggiando per le strade, un giorno mio padre ti ha incontrata ma sei stata tu, Fernanda, a riconoscerlo e chissà quante altre volte lo avevi già incrociato nel piccolo paesino di Cavallirio!” Guardate com’è piccolo il mondo e come molto spesso le vicende della vita portano all’incontro! Anche a Segrate la vita è trascorsa veloce, ciascuno immerso nella propria quotidianità, vivendo la propria famiglia giorno per giorno con le gioie, gli impegni e i dolori ... e così mi ritrovo oggi vedova ma con i miei figli vicino e con lunghe giornate da passare. Le lunghe settimane si sono però arricchite e accorciate grazie all’incontro fisso, una volta la settimana, per una tazza di tè e un po' di chiacchiere nell’ospitale casa della mia vicina Liliana. Tra le altre amiche c’è anche Fernanda. Da allora la nostra conoscenza si è rafforzata e le distanze, ancora una volta, si sono annullate dando vita ad una vera amicizia. La sua mente lucida, la sua cultura, il suo humor e la sua umanità traspirano anche attraverso le mascherine e le distanze che dobbiamo mantenere. Mi rammarico solo di non averla incontrata prima ma le nostre vite hanno radici profonde che affondano in un passato in cui le distanze sono davvero diventate un bell’incontro! Marisa Panareo |

|

Vertical Divider

|

Una brutta storia |

|

Sono nata a Pessano e abitavo “al Ponte” in una grande casa vicino alla Molgora.

La mia famiglia allevava suini e produceva burro e formaggi. Il pomeriggio dell’8 marzo 1945, quasi alla fine di quella sanguinosa e maledetta guerra, ero nel cortile di casa quando, verso le 16,30, ho sentito degli spari e delle urla provenienti dalla strada. La nostra casa aveva un ingresso, oltre che dal cortile, anche sulla provinciale e così io, uscendo dal cortile sulla strada, vidi che stavano ricoverando in casa qualcuno entrando dall’ingresso principale. Era un ufficiale tedesco che era stato ferito dai partigiani e che mia cognata e la nostra vicina di casa, con spirito caritatevole ma spaventate, soccorsero considerando che, pur nemico, si trattava comunque di un uomo che stava morendo e che era stato ferito proprio sotto i loro occhi. L’ufficiale era conosciuto e rispettato dai pessanesi per le buone relazioni che si erano instaurate in paese. Lo portarono in casa per non lasciarlo a terra sanguinante e, poco dopo, arrivarono alcuni soldati tedeschi che lo prelevarono e lo portarono in ospedale. Potete immaginare la paura che ci ha assalito: avevamo assistito al ferimento di un ufficiale della Todt e chissà ora cosa ci sarebbe toccato! La sera stessa, infatti, fece irruzione in casa un gruppo di nazisti che, armati di mitra e fucili, si disposero intorno al tavolo della nostra grande cucina e due di loro puntarono il fucile contro mia cognata per sapere esattamente come erano andate le cose. Il terrore regnava! Ricevuta la dichiarazione di mia cognata, se ne andarono preannunciando che avrebbero ucciso dieci prigionieri politici del carcere di Monza per vendicare l’attentato. Quella notte in casa nostra nessuno dormì in attesa della vendetta. L’ufficiale ferito, intanto, ripeteva che non erano stati i pessanesi a sparargli e, quindi, invece di dieci decisero di ucciderne “solo” otto. Il giorno dopo, il 9 marzo, il paese fu circondato da mezzi militari tedeschi: nessuno poteva né entrare né uscire da Pessano. Qualcuno ci informò che era arrivato un gran numero di latte di benzina per bruciare la nostra casa e noi tutti eravamo terrorizzati. Fortunatamente invece fummo graziati per le affermazioni dell’ufficiale ferito che ci scagionò da ogni colpa. Verso le 18 arrivò un camion con sopra otto ragazzi che, come ci avevano detto, erano prigionieri politici incarcerati a Monza perché partigiani. Li fecero scendere davanti alla porta di casa nostra per fucilarli proprio lì dove era avvenuto l’attentato. Mio nonno novantenne li supplicò di uccidere lui al loro posto perché loro erano ancora ragazzi che dovevano ancora vivere la loro vita. Un militare prese mio nonno per il bavero e, spingendolo vicino ai ragazzi, gli disse che lo avrebbero ucciso insieme a loro ma poi, mosso da chissà quale sentimento, lo scansò e ci concesse almeno il “favore” di non ucciderli davanti alla porta di casa ma lungo il muro laterale vicino alla Molgora. Decisero anche di graziare il ragazzo più giovane, diciottenne, togliendolo dal gruppo degli altri sette ma obbligandolo a rimanere ad assistere alla carneficina dei suoi amici. Non ho mai capito perché, a quel punto, i nazisti vennero da noi e aprirono le stalle dei maiali che confinavano con il muro dell’esecuzione facendoli andare tutti in cortile: erano circa 250 animali. Noi della famiglia fummo invece allontanati e poco dopo udimmo nettamente gli spari delle mitragliatrici che colpirono quei poveri ragazzi. Subito dopo siamo accorsi, dietro al prevosto che aveva assistito alla scena in lontananza dal ponte della Molgora, per andare a vedere come quei giovani martiri, non ancora morti, vennero finiti con un colpo di pistola alla testa. Non mi soffermo a descrivere gli altri agghiaccianti particolari che ho visto con i miei occhi e che ancora oggi, dopo esattamente 76 anni, ho ancora ben impresso. I cadaveri dei giovani furono caricati poi come animali su di un carro, portati al cimitero e buttati in una fossa comune ma le suore del paese riuscirono successivamente a ripulirli, a ricomporli e a deporli umanamente nelle bare per consegnarli infine alle rispettive famiglie alla fine della guerra. Dopo soli 47 giorni la guerra finì ed è angosciante pensare come, per una manciata di giorni, quei ragazzi che avevano lottato per la liberà dovettero pagare con la vita il loro coraggio. Oggi, sul muro della mia vecchia casa ormai disabitata, c’è una lapide commemorativa e ogni anno vi vengono deposti fiori per ricordare quello che da allora si è chiamato l’eccidio di Pessano. Irma Colombo |

|

Vertical Divider

|

Lo sapevate che il vostro ex presidente è una persona coraggiosa ? |

|

Siamo a Milano ed è il 10 febbraio 1986.

Dopo essere uscito alle ore 19 e dopo aver chiuso le porte della Filiale del nuovo Banco Ambrosiano ubicato in via Restelli (una strada buia e solitaria), mi accingevo a salire in macchina che avevo parcheggiato a pochi metri e stavo per chiudere la portiera quando d'un tratto un individuo con la pistola mi intimò di spostarmi dal posto di guida perché doveva salirvi lui. In quel periodo in filiale con alcuni colleghi avevamo preso l'abitudine di ritirarci nella saletta e, senza uscire per il pranzo, giocavamo a briscola chiamata (al due) trascorrendo un'ora in piacevole armonia. Era carnevale e io, preso alla sprovvista e pensando che fosse un collega burlone, esclamai: "Non fare il pirla!". Non era uno scherzo. Sopraggiunse un altro individuo, anch'egli con la pistola, costringendomi a star fermo e a sedere in mezzo a loro. Uno dei due mise in moto la mia auto mentre l'altro mi teneva per i capelli pigiandomi il capo sul fondo della macchina e intimandomi di non alzarlo (io soffro di claustrofobia). Ogni qualvolta cercavo di prendere fiato mi percuotevano con pugni e con il calcio della pistola. Malgrado la situazione e la paura, rimasi sempre lucido e questo mio comportamento li imbestialiva: fecero circa 200 metri e si fermarono in luogo appartato. Uno di loro scese per parlare con un ulteriore individuo e fu allora che schizzai fuori della macchina e mi misi a gridare aiuto e a correre. Alle mie spalle sentivo degli spari ma non pensavo che fossero diretti alla mia persona. Corsi per circa 50 metri finché giunsi davanti ad un portone di vetro illuminato: suonai i campanelli e gridai di aprirmi. Quando mi fu aperto stramazzai a terra e fu allora che mi accorsi di essere stato colpito ad una gamba da un proiettile. Fui prontamente soccorso e trasportato al Fatebenefratelli (ricordo che una troupe della TV era già stata allertata e ne pregai i componenti, se proprio avessero dovuto riprendermi, di farlo mentre sorridevo perché io pensavo a cosa avrebbe provato mia mamma se mi avesse visto). I giornali del tempo scrissero: "Ricostruita l'aggressione dell'altra sera in via Oldofredi: rapinatori dilettanti che puntavano al "caveau" hanno ferito per paura il direttore della banca." Una riflessione: il mio comportamento è stato promosso dal coraggio o dalla mancanza di respiro (claustrofobico)? A voi psicologi la risposta. Paolo Bontempi |

|

Vertical Divider

|

Ritorno al passato |

|

Sono nata nel dicembre del 1945: la guerra era appena finita e ho vissuto gli anni della rinascita.

Mi ricordo che l'ultimo anno delle scuole elementari il comune di Milano ha regalato agli alunni un libro con le fotografie, in bianco e nero, che ritraevano le rovine e le opere di ricostruzione della nostra città. Noi bambini ci incontravamo "alle macerie" che si trovavano ancora in mezzo ai palazzi nuovi appena costruiti. All'entrata della scuola elementare erano affissi due grandi cartelloni che raffiguravano le bombe inesplose con la scritta "pericolo" perché tanti bambini erano stati mutilati da questi residui bellici. Come qualcuno ha già scritto, ricordo il negozio del "sciostree" che vendeva legna, carbone e ghiaccio (non c'erano i frigoriferi) e molti avevano le stufe per riscaldarsi e ricordo anche il droghiere (il "fundeghè") che metteva lo zucchero a etti nella "carta da zucchero" che poi è diventato un colore. Abitavo in via Gian Battista Vico, vicino alle carceri di San Vittore che ha di fronte il carcere minorile Beccaria. Qualche volta si andava a giocare nei giardini vicini e un giorno ho visto un'evasione: alcuni ragazzi hanno saltato il muro del campo di calcio mentre giocavano a pallone ma, con le scarpe chiodate, non sono riusciti ad andare molto lontano. Altre volte, dalle finestre dei sotterranei, certi ragazzi allungavano il braccio con delle monete perché volevano che gli comprassimo le sigarette. Si schettinava di sera in mezzo alle vie del centro perché non passavano automobili. A scuola c'erano bambini benestanti e altri molto poveri mentre in seguito il boom economico ha ristretto un po’ il divario. C'era lavoro per tutti e tutti avevano la possibilità di acquistare un frigorifero, una lavatrice, un’auto o perfino una casa anche a rate perché il posto di lavoro era sicuro. Mi ricordo che una volta sono andata da via Vico fino alla Rinascente a piedi per comprare un paio di scarpe. Abitavo vicinissima al Duomo. Mi sono sempre dichiarata fortunata per non aver subito guerre né pestilenze e ora che questa pandemia è come una guerra, capisco cosa ha provato chi le ha subite. Tilla Conti |

|

Vertical Divider

|

Vacanza imprevista |

|

Correva l’anno 1945: un anno pieno di avvenimenti drammatici che hanno cambiato il corso della nostra storia e della nostra politica.

Io, allora, ero una studentessa interna del collegio Antonio Rosmini di Borgomanero ed ero in procinto di conseguire l’abilitazione magistrale. Per la verità gli avvenimenti bellici quali allarmi, mitragliamenti, incursioni aeree con relativi spaventi e paure, non avevano favorito il regolare svolgersi delle attività scolastiche, per cui, in occasione di quel 25 aprile (data memorabile per chi l’ha vissuta in prima persona), le suore ci concessero qualche giorno di vacanza fuori programma per ritemprare le forze e lo spirito in vista del traguardo della maturità. Le “educande” potevano fare ritorno alle loro case, ma rimaneva il problema di come arrivarci visto che non esistevano mezzi pubblici di trasporto e che chi possedeva una vettura non aveva carburante. Un mio cugino, riemerso dalla clandestinità, si offrì di venire a recuperarmi in collegio e d’accompagnarmi a casa con la bicicletta: l’unico mezzo di trasporto esistente in quei tempi. Con la borsa dei libri, mi sistemai sulla canna del veicolo che, non “omologato” per la mia persona ormai adulta, cigolava paurosamente. Distanza da percorrere per arrivare al paese: 10 km! Le strade di allora, carenti di manutenzione, erano malconce e piene di buche e le mie estremità penzoloni toccavano terra mentre la mia testa ostruiva la vista al guidatore; per cui entrambi capimmo che quella sistemazione non poteva durare a lungo. Dopo circa 2 km decidemmo così di continuare la strada a piedi. Ad un certo punto, poiché il ponte sul torrente Sizzone era stato fatto saldare dai tedeschi, dovemmo scendere lungo la scarpata e guadagnare la riva opposta saltando sui massi che sporgevano dall’acqua. La strada che stavamo percorrendo era affollata di gente che, tutta euforica per la fine delle ostilità, cantava, vociava e, con mezzi militari e camion civili, si avviava verso Borgomanero per festeggiare l’avvenimento. Come Dio volle arrivammo a casa accaldati, impolverati e stanchi: soprattutto io che non ero certo allenata per certe marce forzate. Per il ritorno in collegio, la mamma volle trovare una soluzione meno disagevole e per tempo prenotò il calesse del signor Firmino che era considerato il taxi del paese! Il giorno del rientro, mamma e io, sedute comodamente con il nostro cocchiere a cassetta che ci intratteneva amabilmente raccontandoci avventure di caccia e di pesca, avevamo la sensazione che il nostro viaggio si sarebbe svolto sotto i migliori auspici. Il punto più difficile del percorso era l’attraversamento del torrente Sizzone. Il calesse scese lungo la scarpata che portava all’alveo del corso d’acqua ma, quando la cavallina Madamin posò le zampe nell’acqua fredda, ebbe un brusco impatto, si impennò, nitrì rabbiosamente e si fermò di botto scuotendo il muso di qua e di là. Il suo padrone la spronò con comandi convincenti chiamandola teneramente per nome ma l’animale rimase immobile. Visto che Madamin era insensibile ad ogni genere d’invito, il signor Firmino cercò di convincerla con un leggero colpo di frusta sul collo. A quel gesto inaspettato, la cavalla fece un balzo in avanti verso il centro del torrente facendo barcollare paurosamente il calesse ma si fermò poi in mezzo al torrente posando le zampe sopra a dei massi sporgenti. La situazione, anziché migliorare, era così peggiorata perché ora eravamo lontani dalle due rive e, per di più, l’animale era molto innervosito, schiumava dalla bocca e nitriva forte. La mamma ed io ci guardavamo a vicenda in silenzio ed eravamo molto preoccupate per il futuro svolgimento del nostro viaggio. Io dovevo rientrare in collegio per un’ora stabilita e la mamma pensava anche che, per il suo ritorno a casa, avrebbe potuto ripetersi quella situazione di disagio aggravata dal fatto che ormai si era fatto tardi e il sole era già tramontato. Il signor Firmino cercava di padroneggiare la situazione incoraggiandoci e assicurandoci che tutto si sarebbe risolto nel migliore dei modi ma intanto il tempo passava. Vicino al torrente si era radunata una piccola folla di curiosi e ciascuno dava il proprio consiglio per risolvere il problema. Ormai il padrone del calesse aveva esaurito tutte le sue risorse persuasive ora con comandi dolci e ora minacciosi. Non so per quanto tempo saremmo rimaste in quella precaria situazione se un provvidenziale colpo di fucile, sparato nelle vicinanze per festeggiare l’avvenimento della liberazione, non avesse spaventato la cavalla facendole prendere la rincorsa e riportando così il calesse con il suo carico fuori dal torrente. Finalmente tutti potemmo tirare un sospiro di sollievo sperando in una felice conclusione del nostro viaggio. Per tutto il resto del percorso il signor Firmino continuò a scusarsi per l’inconveniente, stupendosi lui stesso del comportamento della sua beniamina che era sempre stata docile e ubbidiente. A me personalmente interessava arrivare in collegio in perfetto orario perché, se fossi arrivata fuori tempo, le suore avrebbero creduto ai motivi del mio ritardo? … Sono passati settantacinque anni da quel giorno ma il ricordo di quel fortunoso viaggio è ancora vivamente impresso nella mia memoria! Fernanda Calderini |

|

Vertical Divider

|

Gruss gott |

|

L’estate dopo la maturità, ormai diversi decenni fa, in vacanza in Valtellina, ebbi l’opportunità di entrare a far parte di un gruppo di amanti della montagna e cominciai anch’io a partecipare a passeggiate e a piccole escursioni.

Ricordo il senso di benessere e di leggerezza quando, arrivati in alta quota, al di sopra della vegetazione arborea, potevamo camminare nei pascoli inondati di luce con la vista delle cime e dei ghiacciai. Avevo anche scoperto con sorpresa che gli escursionisti che si incontravano sui sentieri si scambiavano un “Buongiorno” anche senza conoscersi. Se si trattava di camminatori di lingua tedesca (cosa probabile perché eravamo nel Parco Nazionale dello Stelvio) il saluto era “Gruss Gott“, il cui significato originario era “Che Dio ti benedica”. Con dispiacere ho visto che questa abitudine è andata perdendosi col tempo e spesso oggi ci si sfiora con indifferenza. Forse le nuove possibilità di arrivare ai rifugi più alti con jeep e mezzi di risalita, hanno fatto aumentare il numero delle persone che si avvicinano alla montagna, ma hanno tolto il senso di condividere un’esperienza bella e insieme faticosa e impegnativa. Di una di quelle escursioni ho il ricordo indimenticabile di un momento di grande spiritualità legato alla prima cima che ho scalato (il monte Tresero in Valfurva): la Messa celebrata sulla vetta. Ci siamo sentiti veramente vicini al cielo. L’albergo dove ci ritrovavamo per le nostre vacanze era infatti gestito da un’associazione religiosa e nel gruppo erano spesso presenti anche sacerdoti giovani e sportivi: erano loro la nostra garanzia quando andavamo nella vicina casa di vacanze dei Gesuiti a prendere in prestito corde, piccozze e ramponi. Di uno di loro, professore in un liceo romano con cui siamo rimasti a lungo in contatto, ho tra i tanti un ricordo divertente. Durante un’escursione, mediamente impegnativa (eravamo due cordate) incontram-mo un gruppo di simpatici ragazzi con cui si fece un tratto del percorso iniziale chiacchierando. Poi, essendo più veloci di noi, ci superarono. Don Emilio si rivolse allora a noi ragazze dicendo: “Non contateci, ragazze, sono dei frati!” Noi pensammo che ci prendesse in giro ma poi appurammo che invece era vero. Come aveva fatto a saperlo? Con un sorriso ironico e un po’ misterioso lui rispose alla nostra tacita domanda: “Abbiamo i nostri segni per riconoscerci.” Nella nostra compagnia c’era anche il ragazzo che sarebbe poi diventato mio marito. Con lui abbiamo continuato ad andare in montagna sia d’inverno che d’estate finché l’età e gli acciacchi ce l’hanno permesso e abbiamo passato questa passione ai nostri figli. Torno ancora d’estate tra quelle montagne, ma ora devo accontentarmi dei racconti e delle foto delle loro gite. Laura Re |

|

Vertical Divider

|

La scuola in tempo di guerra |

|

Quando ho iniziato la scuola eravamo già in guerra e questo ha determinato il mio “vagare”.

La prima elementare l’ho fatta a Milano nella scuola vicino a casa. Già la seconda l’ho frequentata a Pessano con Bornago ospite della sorella di mia mamma, la zia Maria, che aveva sposato un uomo del luogo: mio zio Serafino che ho visto partire per l’Albania da dove non è più tornato. Mia zia si trovava sfollata a Pessano con Bornago: la città, a causa dei bombardamenti, non era più sicura. Ho cambiato ancora scuola in terza elementare essendo sfollata a Santo Stefano nel varesotto presso la mia bisnonna paterna che è mancata all’età di 98 anni quando io ne avevo 10. Mio papà nel frattempo era militare prima in Albania e poi in Grecia. Mia mamma faceva la spola da Milano a Santo Stefano per non abbandonare la casa perché le abitazioni venivano subito occupate da famiglie la cui residenza era stata distrutta sotto i bombardamenti. Devo dire che, grazie alla spensieratezza dell’età e al mio carattere (che mi ha sempre aiutato e mi aiuta tuttora), il periodo trascorso in campagna dalla bisnonna è stato molto felice e ancora oggi lo ricordo con piacere. Lì ho anche ricevuto la prima Comunione e la Cresima dal cardinal Schuster che girava tutta la diocesi ad amministrare i sacramenti. I miei figli per i miei 80 anni mi hanno portata a Santo Stefano e in quell’occasione ho rivisto la mia amica Luciana: un’amica con la A maiuscola con cui ci siamo abbracciate commosse. Per la quarta elementare sono rientrata a Milano e fino alla terza media ho frequentato la scuola presso le suore di Maria Consolatrice in via Melchiorre Gioia. La scuola era stata ritenuta sicura dai miei genitori perché aveva locali sotterranei che fungevano da “rifugio” per i bombardamenti che venivano segnalati con un allarme acustico che risuonava anche a fine pericolo. In quel periodo era stata colpita proprio una scuola a Gorla causando la morte di moltissimi bambini e maestre (da allora infatti si chiamò scuola “dei piccoli martiri di Gorla”). Ho deciso di descrivere questo periodo, forse vissuto anche da altri del MTE, sperando proprio che non si debba più rivivere. Lidia Carabelli Bertario |

|

Vertical Divider

|

I magnifici 9 in visita a Venezia |

|

Ecco alcune delle storie che nonno Armando raccontò ai suoi figli e nipoti nell'ultima visita fatta con loro e nonna Anna.

In origine, quando arrivarono i longobardi ad invaderci, arrivati a Mestre trovarono il mare e si fermarono e questa fu comunque la ragione per cui alcuni fuggitivi, per proteggersi, andarono ad abitare su locali isolotti. Progressivamente aumentata, la popolazione locale formò la Repubblica di Venezia. Nel suo insieme, vista dall'alto, Venezia è un insieme di isole che determinano una forma a pesce e l’insieme è stato collegato alla terraferma con un ponte (lungo 4 km e costruito nel ventennio fascista) dove transitano auto e treni e dove passa anche l'acquedotto. Le isole, in origine, erano oltre 150 ma, nei secoli, vennero collegate fra loro o con dei ponti o interrando i rii che le dividevano e così ora si sono ridotte a poco oltre 100. Questo insieme può essere virtualmente incluso in un rettangolo di km 4,5 per km 3 anche se, compresa la laguna, la superficie diviene più estesa: è come fosse il costruito fosse dentro ad una vasca con tre entrate per l'acqua di mare dette le 3 bocche di porto: Malamocco, Chioggia e Lido. Queste aperture consentono l’accesso al mare aperto che é molto più profondo della laguna. Le maree hanno intervalli che vanno dalle 4 alle 6 ore e solo in estate si allungano fino a 9 ore. L'acqua di mare contiene dei sedimenti che si depositano nel fondo alzandolo nel tempo. Rompe questo equilibrio ciclicamente l'intervento dello “scirocco” che dura sempre 72 ore e che ha una spinta unidirezionale che blocca il defluire delle acque causando le alte maree eccezionali. Solo l’entrata in funzione del “Mose” (uno sbarramento artificiale eseguito con cassoni mobili di ferro) sembra aver contenuto il problema. Nell'antichità erano pochissimi a conoscere il percorso dei canali scavati dai veneziani nella laguna e fu proprio questo sistema di canali che difese Venezia per secoli. Oggi questi canali sono delimitati da gruppi di pali, chiamati “bricole”, che emergono dal mare. Nella laguna, nel caso in cui le navi si arenassero nelle secche, furono costruiti dei cassoni in legno vuoti che, come fossero dei pontili (si possono vedere ad ogni fermata dei vaporetti), venivano portati sui fianchi della nave dove prima erano affondati con l'acqua e, poi, incatenati strettamente alle pareti esterne delle navi. Svuotati infine dell'acqua, i cassoni si alzavano insieme alla nave. In città, essendosi nel tempo alzato il fondale dei rii, si innalzò anche il livello dell'acqua al punto che le gondole non riescono più a passare sotto ai ponti rendendo quindi periodicamente necessario il pulire i fondali. L’operazione avviene creando degli sbarramenti con dei pali in legno che attraversano il rio e che, su entrambi i lati, vengono collegati e rivestiti da tavole. Nell’intercapedine così creata, vien fatto colare il fango limaccioso del fondo al fine di rendere impermeabili le pareti. Altri sbarramenti trasversali vengono fatti nei rii adiacenti fino a formare una vasca che viene svuotata con idrovore. Estratto il fondo limaccioso, si sigillano tutte le pareti in muratura che scendono fino ad incontrare le palafitte e, infine, si torna a permettere l’accesso all'acqua. Nei canali, invece, si interviene con le draghe che arrivano a una profondità massima di 15 metri. Venezia, senza la pulizia dei rii e dei canali non potrebbe vivere. Tutte le case di Venezia poggiano su pali di larici infissi sul fondo. Questi pali venivano trasportati facendoli galleggiare sui fiumi partendo dalle montagne dolomitiche e ciò era possibile perché un tempo non esistevano dighe o altri sbarramenti. I pali, pur restando sempre immersi, non marciscono e danno una stabilità elastica alle case proteggendole anche dai terremoti. L'importanza della gestione delle acque fu talmente importante nella Repubblica di Venezia che fu nominato un “Magistrato delle acque” senza la cui autorizzazione nulla si poteva fare. Due sono le peculiarità dell'edilizia veneziana poste a varie altezze sui muri. La prima è data dalla presenza di alcune sbarre in ferro, quasi sempre di sezione quadrata e lunghe circa due metri, che vengono poste all'esterno dei muri e collegate ad una seconda barra inserita nella parte interna della muratura da un anello realizzato con un piattone che gira loro intorno. Il montaggio avveniva scaldando l’anello che prima si dilatava e poi, raffreddandosi, tirava le due barre aiutando il muro a non spanciare. La seconda caratteristica, sempre allo scopo di contenere le deformazioni, è data dalla presenza di contrafforti in muratura che si possono vedere camminando lungo le calli e che collegano case adiacenti allo stesso scopo di dare maggiore stabilità ad entrambe. Il commercio dei veneziani si sviluppò verso l'oriente fruendo del tracciato detto “la strada della seta” e insieme crebbe la potenza della repubblica marinara che conquistò città che servivano poi come punto di rifornimento dove recuperare cibi e acqua fresca. La gondola è la barca costruita con molti accorgimenti per facilitare il compito al gondoliere. Il suo asse longitudinale è arcuato e ha come contrappeso il ferro di prua che sintetizza molti simboli: la “S” del Canal Grande innanzi tutto e poi, nel pettine frontale, i sei sestrieri cittadini ma anche, all'interno, i tre ferri traforati rappresentanti le tre isole di Murano, Burano e Torcello). Infine lo sperone retrostante rappresenta la Giudecca che è composta dall’insieme di sette isole collegate da ponti e che costituisce una pinna protettiva (dai venti) per San Marco e per la riva degli Schiavoni. Nel nostro girovagare, abbiamo camminato lungo la riva degli Schiavoni (deformazione del nome degli Slavi cioè delle guardie che facevano il servizio d'onore al Doge). Siamo poi saliti sul ponte della Pagia per fermarci a vedere il ponte dei Sospiri: ultima occhiata che potevano dare al mondo esterno i condannati prima del patibolo. Il ponte collega il palazzo delle Prigioni a quello Ducale dove si gestiva la vita pubblica. Allora la delazione (cioè il denunciare una persona) era tenuto in considerazione e l'autorità mandava, di notte, i suoi pubblici ufficiali ad arrestare l'incriminato. La denuncia poteva anche essere anonima, scritta e imbucata in apposite cassette. La città è tutta lastricata (con masegni) che posano semplicemente su un letto di sabbia e medesimo materiale è usato per le giunture. L’organizzazione planimetrica di ogni isola prevedeva che al suo centro ci fosse il pozzo che serviva ogni casa e dove, a pochi metri di profondità, si trovava l'acqua dolce ma anche l'acqua piovana era incanalata e, tramite le gronde e i pluviali, era portata fino al di sotto della pavimentazione in “masegni” dove la sabbia filtrava l'acqua che scendeva poi nel pozzo centrale. A seconda della dimensione della superficie libera, quest’ultima era denominata Campo, Campetto o Campiello. Sul battello che ci conduceva alla Giudecca mi sono ricordato che, da piccolo, frequentavo l'asilo delle suore: un giorno si andò in gita. Allora il battello aveva il macchinista e il fuochista e la sala macchine era a vista perché, per arieggiarla, vi erano due aperture nei fianchi vicino alle quali ci mettevamo noi bambini curiosi. Il comandante suonava il campanello e il macchinista, alzando o abbassando una leva, comandava il movimento in avanti o all'indietro dell'elica: se la alzava molto si andava veloci e se l’alzava poco si procedeva piano. Il fuochista, invece, ogni tanto apriva il braciere e vi buttava il carbone che, all’interno, creava dei bei giochi di luce e di incandescenze. Arrivati in piazza San Marco, io e Anna ci siamo guardati in modo complice e i nostri nipoti, notandolo, ci hanno chiesto cosa nascondessimo loro. Così abbiamo dovuto spiegar loro che, nel 1989 in corrispondenza al nostro venticinquesimo anno di matrimonio, eravamo qui in una sera di nebbia e freddo e che, improvvisamente, sentimmo arrivare da un altoparlante le note di un valzer. Così, alla luce dei lampioni, ci mettemmo a ballare sotto gli occhi di qualche passante: fantasticamente romantico! “Nonni, siete grandiosi!” è stato il commento dei nipoti. Mentre continuavamo la nostra camminata, ho spiegato loro che stavamo percorrendo lo stesso tratto di strada che facevo quattro volte al giorno per andare e venire dalla scuola. Abbiamo anche visto la chiesa dei Frari che al suo interno ha un bellissimo monumento scolpito in marmo: due cariatidi portano sulle spalle, sopra un cuscino, un catafalco. Nonostante che la scultura sia davvero magnifica, la leggenda narra che, mentre lo scultore osservava soddisfatto la sua opera, un visitatore piuttosto malandato gli si avvicinò e gli chiese: “Posso domandarghe ‘na roba?”. “Prego, non el ghe piase?” disse lo scultore cui il visitatore replicò: “Ah no, el se beo, molto beo, però el me scusa: i do cussini che ze sotto a quel imponente catafalco, non i dovaria essere un poco schissai per el peso?” Lo scultore a questa centratissima osservazione, rimase senza parole e, umiliato, se ne andò deluso... di sé stesso. Armandanna |

|

Vertical Divider

|

Le mie vacanze |

|

Sono nata nel luglio del 1943 quando Milano era sotto i bombardamenti.

Mia mamma, come del resto tutta la mia famiglia, era di origine brianzola. Per partorire, si era rifugiata al suo paese d’origine in provincia di Como. Ho una sorella molto più grande di me. Ero una bambina “speciale” come si direbbe ora e, quindi, sono diventata prestissimo molto responsabile. Ho poi vissuto sempre a Milano fino ad un po’ di anni fa quando ci siamo trasferiti a Segrate. Le mie vacanze da bambina, terminate le scuole, le trascorrevo a Carimate, il mio paese nativo, o a Visino paese della mamma paterna. Non ho purtroppo un buon ricordo di mio padre: ci ha lasciato che io avevo 10 anni ma non ho provato dolore, anzi come un senso di liberazione. Era molto possessivo e qualche volta alzava le mani su mia madre. Mi sono sentita per lunghi anni in colpa per questo motivo. Durante le vacanze a Carimate mi piaceva soprattutto quando, il pomeriggio, le donne si riunivano sull'aia con i loro tomboli e realizzavano dei pizzi stupendi. Possiedo ancora uno di quei tomboli dove ho iniziato un lavoro mai terminato. Infine vi voglio dire che mi sentivo veramente felice quando da bam-bini giocavamo tutti insieme in cortile ed anche in mezzo alla strada. Quando arrivava un’auto ci spostavamo gridando: ”Arriva una macchina!” Bei tempi! Antonia Galletti |

|

Vertical Divider

|

Un po' della mia storia |

|

Sono segratese doc essendo nato nel 1946 in una casa di ringhiera nella corte del tabaccaio all’ombra del campanile della chiesa di Segrate centro.

Sono stato battezzato come Angelo Mario ma tutti mi hanno sempre chiamato Mariett perché il mio secondo nome era legato ad un bisnonno che era morto fulminato durante un temporale e perché da piccolo non ero molto alto. I miei genitori erano arrivati a Segrate, dopo varie vicissitudini, con mio fratello maggiore dopo che la loro casa a Redecesio era stata completamente distrutta da un bombardamento cui erano scampati solo per miracolo. La mia infanzia l’ho passata presso i nonni che risiedevano a Tregarezzo in una cascina dove mio nonno faceva il fattore. Nelle cosiddette “corti” abitavano diverse famiglie e si era un po’ figli di tutti nel senso che, se facevi una marachella o un guaio, chiunque era autorizzato a rifilarti uno scapaccione e di certo i tuoi non se ne avevano a male. Di quel periodo ho tanti ricordi: la paura dei cani dei padroni che mi rincorrevano perché capivano che avevo paura di loro, una mia caduta nella vasca dei liquami da cui mi recuperarono per i piedi e di mio zio che mi portava in trattore nei campi. Dopo la seconda elementare sono tornato a Segrate. In quel periodo era parroco un giovanissimo don Gianni alla sua prima esperienza sacerdotale. Con la sua 600 bianca stracarica di ragazzini, ci ha portato in montagna, a Genova a vedere l’eclissi, a Venezia e in molti altri posti. Ebbe anche l’idea di farci recitare in teatro e, con la nostra commedia “Cappuccetti Verdi”, siamo andati anche in trasferta in altri teatri. Quando il nostro oratorio fu ampliato, noi ragazzi abbiamo aiutato a smantellare e ricostruire le mura di cinta. Noi ragazzini eravamo piuttosto liberi soprattutto il giovedì quando la scuola era chiusa e, quindi, ne combinavamo un po’ di ogni sorta. Un giorno in 4 o 5 decidemmo di salire sul campanile: ci arrampicammo quindi sulla scala a pioli situata all’interno. La paura era tanta ma nessuno voleva tirarsi indietro per non fare la figura del fifone. Devo dire che, arrivati in cima, lo spettacolo era davvero mozzafiato: il giallo dei campi, le stradine bianche e lo sguardo che poteva spaziare tutto intorno. Cominciammo anche a picchiettare sulle campane per sentirne i diversi suoni e, forse, questo rumore fu udito dalla moglie del sagrestano che, comparsa sul sagrato all’improvviso, cominciò a gridare: “disgrasià, vegnì giù!”. In pochissimo tempo, diverse persone la raggiunsero. Scendendo sapevamo già che le avremmo prese di santa ragione. A metà discesa c’era una porticina e, quindi, la infilammo sperando di trovare un’altra uscita e di scamparla. Ci trovammo invece davanti la volta della chiesa la cui struttura era formata da assi trasversali in legno ricurvo sormontate da una retina metallica ricoperta di cemento o gesso. Il più leggero di tutti noi non ci pensò due volte a passarci sopra per andare dall’altra parte e, forse trovandolo divertente, lo fece più di una volta ma, quando un altro compagno un po’ più robusto ci provò a sua volta, il soffitto cedette. Lui, d’istinto, riuscì ad attaccarsi con le mani alla volta in legno restando però a penzoloni nel vuoto. Sotto tutti urlarono inorriditi e io non so ancora oggi come facemmo a tenerlo e, piano piano, a tirarlo su. Quello che invece ricordo molto bene è il suono degli schiaffoni che abbiamo preso una volta tornati a terra molto impauriti e, forse per la prima volta, consapevoli del pericolo corso. Il buco nella volta della chiesa è rimasto a lungo e successivamente fu riparato e ridipinto di bianco scomparendo del tutto solo in seguito al successivo restauro della volta. Io, tutte le volte che vado in chiesa, guardo lassù dove Dio un giorno ha aiutato dei ragazzini a salvare un amico. Fu un piccolo miracolo. Angelo Guerreri |

|

Vertical Divider

|

Domenica pomeriggio |

|

Sono cresciuta in un paese della provincia di Piacenza; negli anni 60’ il posto non offriva palestre, piscine, cinema, associazioni sportive o altro.

I “maschi”, come li chiamavamo noi “femmine”, avevano il calcio ma per noi l’unica ancora di salvezza era l’oratorio che si trovava all’interno della struttura che ospitava anche la Scuola Materna gestita dalle suore. Ricordo con piacere e con gioia il grande cortile alberato in cui ho trascorso le mie domeniche pomeriggio da bambina. Si arrivava presto, subito dopo il pranzo, non accompagnate dai genitori perché, a quel tempo, si era molto più libere e indipendenti soprattutto in un piccolo paese come il mio e … via a giocare! Palla Guerra Mondiale era il mio gioco preferito: una specie di palla prigioniera in cui si dovevano colpire gli avversari con la palla rimanendo nel proprio campo; se però la stessa palla veniva bloccata dall’avversario e non cadeva a terra era il lanciatore che veniva catturato. Ricordo quanta attenzione mettevamo nel formare le squadre. Due condizioni erano fondamentali: avere una (o entrambe) le gemelle Tosi e una suora. Le gemelle erano piccole, veloci e, pur di non farsi colpire, si gettavano anche a terra senza temere l’asfalto del cortile! La suora, ovviamente più alta di noi, era invece fondamentale per intercettare i lanci alti ma, soprattutto, difficile da colpire. Quante palle ricordo essere state imprigionate nelle sue lunghe e ampie sottane nere! Si giocava anche a Guardie e Ladri. Io preferivo essere una ladra e scappare piuttosto che rincorrere. Il trucco di noi “piccole” era di agganciarci a ragazze più grandi e soprattutto più veloci di noi e a me sembrava di volare quando Lia mi dava la sua mano! Ovviamente, all’avvicinarsi delle guardie, spesso e volentieri venivamo però abbandonate al nostro destino e facilmente catturate. A metà pomeriggio suor Irene portava una grande scatola di latta colorata con stringhe di liquirizia, lecca/lecca e gelati di cialde colorate. Tutte le andavamo intorno e io spendevo le mie 5 lire di paghetta settimanale. Era un mondo tutto femminile, i “maschi” non potevano entrare e, nonostante che spesso bussassero al grande portone di legno, nessuno apriva! Sudate e stanche ma felici, si tornava a casa giusto in tempo per un altro appuntamento domenicale: Braccobaldo Show! Ricordate? Gli unici cartoni animati della mia settimana. Amavo anche guardare un tempo della partita di calcio che veniva trasmesso, se non ricordo male, intorno alle 19.00: io e il mio papi davanti alla TV! Domeniche pomeriggio spensierate, arricchite da contatti umani solidi. Niente di che, ma così speciali per noi! Paola Perodi |

|

Vertical Divider

|

I miei anni '60 |

|

A metà degli anni '60 del secolo scorso, vivevo a Bruxelles dove, previo concorso, lavoravo presso la Commissione delle Comunità Europee.

Vivevo in un bel quartiere pieno di verde e di piccole e graziose case. Dividevo un ampio appartamento con un amico giornalista de "La Stampa", Sandro Doglio, che era anche un ottimo cuoco. Insomma ero ben installato per una vita da scapolo. A quel tempo infatti gli stipendi degli eurocrati erano più che soddisfacenti e il lavoro non eccessivo vista la politica della "chaise vide " voluta da De Gaulle e dal Governo francese. I giovani delle sei nazionalità allora presenti facevano intensa vita sociale con incontri, flirts, feste da ballo e ... frequentazione di birrerie. Il mio amico Doglio, accortosi di una mia non corrisposta simpatia per una giovane interprete di nome Mietta, pensò di organizzare una festa in casa con alcune amiche interpreti tutte molto graziose. Fra c’era queste una giovane, di nome Elisabetta, che venne al party senza impegno perché non amava il ballo e che fece notare come qualcuno degli invitati maschi (fra i quali il sottoscritto) apparissero un po' molesti e mal vestiti. Poi, però, cambiò parere, abbandonò un pretendente fidanzato belga e si avvicinò di più alla "troupe" italica invitandoci nelle Ardenne dove praticava il volo a vela con una sua amica belga. Io e Doglio non apprezzammo granché il volo a vela ma eravamo molto attratti da Elisabetta (io) e dalla sua amica belga (Doglio). Iniziò così una relazione affettuosa che si concluse felicemente quando io, tornato per qualche giorno a Milano, mi ritrovai sottocasa la mia vecchia Alfa Romeo lavata e sistemata dalla giovane Elisabetta. Fu allora che decisi di sposarla e non me ne sono mai pentito. Bruno Colle |

|

Vertical Divider

|

Il mio piccolo amico |

|

Mi ricordo che avevo quattro anni quando trovai un piccolo barboncino tutto bianco che, avendo perso il padrone, era entrato nel nostro giardino.

Mio padre mi permise di tenerlo per poterci giocare insieme. Negli anni ‘60 i cani non avevano ancora il collarino con il loro nome né il recapito telefonico del proprietario. Eravamo già diventati ottimi amici quando un giorno un cliente di papà, che era venuto a trovarlo per ordinargli un lavoro, riconobbe in giardino il suo cagnolino che aveva smarrito. Io mi misi a piangere stringendolo forte a me sperando di commuoverlo e di indurlo a non portarmelo via ma non riuscii nel mio intento. In quel momento odiai sia il proprietario del cane, per la sua distrazione nell’averlo smarrito e sia mio padre per averglielo restituito: se avesse detto che mi era stato regalato da qualcuno sarebbe stata una bugia detta a fin di bene! Papà quella volta avrebbe potuto farmi felice e, invece, decise di non assecondare il mio desiderio. Sembrava che mi facesse felice in tutto ma, in realtà, mi costringeva ad accettare tutto quello che in quel particolare momento aveva deciso. Adottò lo stesso comportamento anche con mia madre che, alla fine e per il quieto vivere, lo lasciava fare e, attenta com’era a non attirare l’attenzione dei vicini di casa che avrebbero potuto udire le discussioni, evitava di alzare la voce con lui sapendo che quelli avrebbero giudicato tutta la questione in base alla loro convenienza senza schierarsi dalla sua parte ma, al contrario, appoggiando papà che solitamente si offriva a svolgere tutta una serie di varie riparazioni gratuite. La mamma mise qualche buona parola ma, purtroppo, quello che diceva lei non veniva mai preso in considerazione e così io mi allontanai rifugiandomi in un angolino a piangere disperatamente per la perdita del mio piccolo amico barboncino. Gli avevo dato anche il nome “Bianco” per via del colore del suo pelo, morbido e pulito. La mamma mi aveva insegnato a pettinarlo quotidianamente e a lavarlo quando si rotolava insieme a me nella terra sporcandoci tutti e due ma divertendoci un mondo. Papà, invece, preferiva gli animali commestibili come conigli o galline che offrivano una produzione giornaliera di uova. Come consolazione ottenni un cane di gomma che, premuto sulla pancia, mandava un verso simile a quello di un cane. Mi dovetti accontentare anche se certo non era decisamente la stessa cosa. La mamma mi diceva: “Devi sentirti fortunata, ci sono bambini che non possiedono neppure quello”. Gianna Distefano |

|

Vertical Divider

|

I miei ricordi |

|

Sono cresciuta a porta Venezia, in via Lazzaretto a Milano in un palazzo dove abitavano 70 famiglie e un numero incalcolato di persone.

Gli alloggi erano suddivisi in 3 scale di 5 piani l’una. Un’ala del palazzo era la tipica casa di ringhiera: 5 alloggi sul ballatoio e, in fondo, una turca e un lavello in pietra per tutti. Ci si lavava a pezzi in casa con acqua riscaldata sui fornelli o sulla stufa nell’inverno e, pensarci oggi, ciò ha dell’inverosimile. Per fortuna verso la fine degli anni 50 alla piscina Cozzi furono realizzate delle docce pubbliche. Molti erano i giochi che facevamo da bambini nel cortile in acciottolato del palazzo nonostante che qualche anziano ci rimbrottasse. In quegli anni succedeva spesso che nevicasse e sfidarsi a palle di neve era bellissimo. Prima di Natale arrivavano gli zampognari e, dall’alto dei balconi, venivano gettate loro delle monetine che noi bambini ci adoperavamo a raccogliere fra i sassi del cortile. Un palazzo come il nostro costituiva un piccolo mondo con persone delle più disparate origini e professioni: c’era la stiratrice che tutte le mattine comprava l’Avanti e mi diceva che Gesù era stato il primo socialista e un tipografo del Corriere della Sera che mi portava il “Corriere dei Piccoli” fresco di stampa mentre il bar/drogheria costituiva il rifugio sia per gli operai che al mattino chiedevano il “grigioverde” che per le lavandaie che vi facevano colazione prima di avventurarsi sotto la piscina Cozzi a lavare i panni dei “sciuri”. Tutto veniva venduto “sfuso”: lo zucchero, la pasta, la farina, il caffè, etc… e il commesso aveva sempre la vestaglia nera macchiata dalla varechina. Ricordo anche lotte furibonde fra inquilini: chi scuoteva la polvere o le briciole della tovaglia dall’alto sopra i panni appena stesi della famiglia sottostante; chi aveva problemi d’accesso alla turca o non rispettava il proprio turno per lavare piatti e panni e tutti che si appellavano alla portinaia perché dirimesse le liti. All’interno del cortile c’erano due depositi per i fruttivendoli che facevano i mercati. Alle 6 del mattino marito e moglie spingevano, già carichi di frutta e verdura, i grossi banconi di legno su ruote per raggiungere il mercato di via Benedetto Marcello o, a seconda dei giorni, anche più distanti, rientrando poi verso le 14 provati e stanchi. Un’unica famiglia benestante aveva all’interno del palazzo la sede di un’azienda che si occupava di ferramenta e fu la prima ad avere il televisore. Io venivo chiamata spesso a vedere la TV dei ragazzi insieme ai loro due turbolenti figli maschi. La vicinanza con i giardini pubblici di porta Venezia, rappresentava per noi un forte richiamo ma non ci era permesso andarci da soli. C’era lo zoo con i suoi animali vecchiotti e un po' tristi: l’otaria che faceva i suoi guizzi, l’elefante che suonava l’armonica a bocca e girava il cartello “attenti ai borseggiatori”, l’ippopotamo da schivare prima che gli venisse in mente di fare il bisognino, l’orso che si aggirava ripetendo ossessivamente lo stesso percorso e tanti altri animali feroci e non. Certo oggi lo zoo non è più tollerato però per i bambini di allora era un incontro ravvicinato che tutti apprezzavamo. Ho frequentato elementari e medie nella scuola di via Tadino dove maschi e femmine erano rigorosamente divisi. C’erano ancora i grossi banchi di legno con inserito il calamaio dove, per dispetto o casualmente, finiva sovente la punta di una treccia. Ricordo la mia maestra che in seconda elementare mi scrisse sul quaderno “sembri figlia di pastori” perché, avendo genitori veneti, le “doppie” sono sempre state un problema per me. Però la stessa maestra alla fine della quinta convinse mia madre a farmi fare l’esame d’ammissione alla scuola media e, addirittura, lei stessa preparò me e qualcun’altra mia compagna senza pretendere alcun compenso. C’era il “scioustré”, vestito di nero e nero anche in volto, che si inerpicava con la gerla su per i 5 piani portando legna o carbone perché ogni famiglia aveva la propria stufa. Per fortuna l’avvento della stufa a kerosene semplificò un po' la vita. In panetteria dominava il bianco della farina e il profumo del pane appena sfornato che un giovane garzone, con la sua bicicletta, fischiettando consegnava ai clienti. E c’era anche il mio negozio preferito: la cartoleria con i primi libri che avevano le figurine in rilievo precursori dei pop up. All’inizio del 1960 alcune famiglie si spostarono verso i nuovi quartieri di via Feltre e di via Palmanova e arrivarono nuove famiglie soprattutto dal sud. Per primi giungevano i soli mariti richiamati dalle grandi fabbriche intorno a Milano e, a seguire, il resto delle famiglie sovente numerose. Non si sentì quindi più il dialetto milanese ma altri suoni, altre cadenze, altre usanze. Ci fu il periodo in cui era importante dimostrare che i nuovi arrivati si stavano evolvendo e si faceva largo uso e spreco di carne spesso acquistata alla Esselunga di viale Regina Giovanna. Al quinto piano arrivarono anche dalla campagna veronese tre fratelli che scendevano le scale cantando a squarciagola “Marina” con grande sconcerto degli inquilini. Uno di questi diventerà mio marito. Ho bene in mente la corsa all’acquisto a rate dei nuovi elettrodomestici: frigorifero e lavatrice (la mitica Hoover con rulli a manovella per strizzare i panni) e i primi televisori considerati ancora un lusso. La via Lazzaretto era famosa anche per la presenza di “donnine” compiacenti e per i suoi alberghetti a ore: una di loro, chiamata la “contessa”, pur se avanti con gli anni, era sempre presente ma nulla aveva a che vedere con il quartiere a luci rosse di Amsterdam. Capitava che la notte si faticasse a dormire per il ticchettio dei loro tacchi su un tombino dell’Enel (da dove usciva un po' di tepore) e tale ticchettio si aggiungeva allo sferragliare del tram n. 16. Me ricordi ma su no se l’era mej… Gemma Casanova |

|

Vertical Divider

|

Mamma, prendiamo un cane ? |

|

Papà: “No Matteo, mai e poi mai un cane in casa! E’ troppo un impegno, andiamo tutti a lavorare!”

Matteo: “Ma io vado al liceo, mi posso occupare di lui e anche mia sorella lo può curare” Papà: “No, assolutamente!!! Mai!” Matteo: “Allora vado a fare volontariato in un canile” Papà: “Bene, ottima soluzione!” Dopo pochi giorni nostro figlio tornò dal canile, dove aveva cominciato davvero a fare volontariato, e ci disse: “Mamma e papà, c’è un cagnolino di circa 7/8 anni che è stato maltrattato ed è malato; prendiamolo e facciamogli trascorrere gli ultimi anni in una casa al caldo con persone che lo amino!” Fu così che, facendoci impietosire, acconsentimmo con il papà che precisò: “Va bene, se davvero dura poco… ma solo per prova... intesi?” Nostro figlio dopo alcuni giorni tornò a casa con il pelosetto Riky, un cagnolino dolcissimo. Veramente si chiamava Rocky ma, viste le sue dimensioni, non ci sembrò il caso di prenderlo in giro per tutta la vita e, così, gli demmo un nome un po’ più modesto. Non ci abbiamo messo molto ad innamorarci di lui. Una sera Riky saltò nel nostro letto e mio marito disse: “Eh no! Il cane nel letto non deve venire, va bene tutto ma questo no! Stiamo esagerando! Su questo sono assolutamente intransigente!” . Peccato che il dilemma stesse o nel dormire con lui o nello stare svegli tutta notte! Alla fine Riky a letto ci venne quasi tutte le sere, alla faccia dell’intransigenza di mio marito. Nel frattempo il nostro cagnolino si era rimesso completamente e ogni suo vecchio malanno era miracolosamente sparito: potenza dell’affetto domestico! Trascorremmo parecchi anni con il nostro amorevole Riky dandogli tanto affetto e molte cure mediche che lo fecero stare sempre meglio. Come i suoi padroni divenne un amante della montagna e spesso i fine settimana andavamo a fare camminate con lui che si divertiva moltissimo a scorrazzare nei prati. Il tempo passò e lui, come tutti, invecchiò e un giorno, andando in montagna, per disgrazia cadde in un dirupo. Lo facemmo recuperare dal soccorso alpino ma purtroppo per lui non ci fu nulla da fare. Da quel giorno sono passati parecchi anni, ma ricordo che la sua perdita scatenò in noi un grande dolore che solo chi ha avuto la fortuna di avere un amico a quattro zampe può immaginare e comprendere. Elena Telesi |

|

Vertical Divider

|

Pensando a Pusiano |

|

Il treno scivola veloce … Meda, Mariano Comense, Carugo … la bimba, nasino schiacciato sul vetro, è felice.

La nonna: “la tuseta la sta pù in la pel!” Quando si arriva a metà giugno la nipotina, con i nonni, raggiunge la casa di vacanza sul lago di Pusiano. Solo il nome le rende gli occhi luminosi e ridenti. …. Arosio, … Inverigo … ”nonno quanto manca?” … Lambrugo, … Lurago … ecco finalmente Erba. Scende saltellando e sale velocemente sul tramvaino in direzione Lecco. La casa fu acquistata dai nonni nel 1928 per viverci in estate e nelle festività e fu molto utile in tempo di guerra per sfollare da Milano. Poi nacque la nipotina, ricoperta di attenzioni e di amore. La funicolare! Allora siamo quasi arrivati! Non si fa in tempo a scendere che si è accolti con abbracci e saluti in brianzolo: ormai, dopo tanti anni, arrivare è come trovarsi in famiglia. Allora Pusiano era un bel paesino con una manciata di case sparse sul pendio e specchiantisi nel lago proprio di fronte a Bosisio. Che ricordi! Gite in barca, imparare a nuotare con l’aiuto del nonno a Penzano! Che bei pomeriggi ma che male ai piedini per l’acciottolato. Il gelato del Gigino, le amichette con cui fare merenda e raccogliere fiori con ai piedi gli zoccoletti artigianali. Andare a comprare il latte è uno spettacolo: la “latera” apre verso le 17 la porta di un locale bianco immacolato; arrivano i contadini con i bidoni di alluminio pieni di latte; la latera lo pesa, lo paga, lo filtra e poi procede alla vendita. Ciascuno con il proprio contenitore, chiacchierando e in turno ordinato. La bimba è cresciuta parecchio, ha visitato tanti posti in Italia e all’estero, ma il suo luogo del cuore è sempre Pusiano: ci torna periodicamente e cerca di non vederne i cambiamenti, rivivendo l’entusiasmo di un tempo. Elide |

|

Vertical Divider

|

Una storia di accoglienza e pop corn |

|

La mia storia comincia un giorno d’inverno a Milano.

Mio padre è del 1917 e si è sposato con mia mamma, emigrata dal sud, nel 1950. Hanno tre figli nati a Milano. Come tanti meridionali arrivati dal sud mio padre, per fare fortuna, dopo la guerra e la prigionia in Inghilterra, dopo il matrimonio e dopo una parentesi di lavoro nella grande fabbrica Pirelli, decise di aprire un negozio di frutta e verdura. Erano gli anni ‘60 e la situazione del tipo “l’Amica Geniale”. Eccomi alla storia … Avevo circa 12/13 anni. Davanti al negozio passano due persone anziane e una ragazza: tutte ben vestite e cariche di valige. Capiamo che si sono perse e che sono straniere. Mio padre vede che si dirigono verso un appartamento dove vivono dei ragazzi americani che non erano in casa: erano dei Mormoni o tipo predicatori, vestivano sempre di nero con le camice bianche e me li ricordo come dei bellissimi ragazzi alti, biondi e molto educati. Capiamo così che le persone anziane cercavano questi ragazzi ma che, senza telefoni e senza cellulari, non sapevano dove andare. Mio padre allora le avvicinò e, con il suo inglese maccheronico (frutto della prigionia in Inghilterra), cercò di capire se avessero bisogno di qualcosa. In men che non si dica (non più di 10 minuti), rientrò in negozio, disse alla mamma di preparare un piatto di pasta per tutti, li fece entrare, lavare, usare bagno e rifocillare nel retro del negozio. Io e mia sorella, con il nostro scarno inglese scolastico, cominciammo a capire che i due genitori volevano fare una sorpresa o una “carrambata” (che ancora non esisteva) ai ragazzi loro figli. Insomma abbiamo mangiato tutti insieme attendendo i ragazzi che sono tornati nel tardo pomeriggio. Mia mamma, da brava meridionale, non capiva granché ma mio padre era felicissimo e noi bambine a nostra volta contente d’aver imparato qualche parola in più in inglese. Il giorno seguente l’allegra famigliola si è ripresentata con una pentolona di mais per farci vedere come si fanno i pop corn e con una macchinetta per diapositive per dimostrarci come loro predicassero la loro religione in Italia, … roba della serie paradiso, cieli azzurri, grandi compagnie in cielo con i defunti e baci e abbracci per tutti. Questi erano argomenti che non capivamo molto ma la compagnia era comunque allegra. Loro hanno capito che noi avevamo il frigorifero, che sapevamo cuocere la pasta, che eravamo persone oneste ed accoglienti e che non abbiamo voluto niente in cambio delle cortesie riservate a loro che, forse, nei giorni seguenti hanno comprato qualche frutto (boh!). Oggi, ripensandoci, sono sempre orgogliosa di quell’accaduto perché mi ha insegnato il valore dell’accoglienza. P.S. Mio padre ogni sera se avanzava della frutta o della verdura invenduta o magari un po’ ammaccata, non la buttava via ma la faceva cuocere alla mamma (da qui la mia repulsione per i minestroni) oppure la regalava alle famiglie numerose e bisognose: insomma è l’unico fruttivendolo meridionale che non ha fatto fortuna a Milano! Lucrezia Lorusso |

|

Vertical Divider

|

Vacanze in Africa |

|

Esiste un detto che recita: "Colui che vede anche per una sola volta l'azzurro cielo africano non lo dimenticherà e, anzi, farà di tutto per rivederlo".

Credo di essere caduto anch'io in questo tranello: quel cielo stellato senza luna e quel manto blu trapuntato di stelle luminose, danno una sensazione di pace, di tranquillità e fanno dimenticare ogni altro essere: in quel momento esisti solo tu e ti senti il padrone del mondo. Era iniziato così, qualche anno fa, anche il mio primo viaggio, ma quello del giugno 1998 è sicuramente stato il più entusiasmante perché troppe circostanze favorevoli e situazioni emozionanti me l'hanno reso così tanto caro che anche oggi rinuncerei a qualsiasi altra cosa pur di non scordarlo. Eravamo partiti un po' timorosi, considerata l'esperienza dell'anno precedente, ma il trovare in aeroporto Daniela, compagna di vita del nostro skipper Claudio, con i suoi occhioni azzurri e sorridenti, è stata la prima nota lieta e la conferma che la barca era in porto in nostra attesa e pronta per a salpare: che gioia!!! Il buon umore è subito riaffiorato e già durante lo spuntino preparato per il nostro arrivo le risate si erano fatte più vere e non forzate e così iniziammo subito a liberarci dei panni della vita quotidiana per vivere al meglio la nostra vacanza. La prima notte in terra d'Africa ci accolse con il suo profumato silenzio interrotto puntualmente, alle 4,00 del mattino, dalla preghiera del Moazzin amplificata come se fosse recitata in discoteca. In risposta si levò subito un coro di “ma valtan at yegnà un cancher" di coloro che avevano eletto a loro suite notturna la parte poppiera dell'Elegante (nome della nostra barca). Di buon mattino iniziammo la nostra crociera e la baia del Tempietto ci accolse con il suo cocuzzolo di corallo, i sui pesci e la sua flora coloratissima: non si poteva sperare in un inizio migliore. Ripartimmo, dopo il pranzo, verso sud in un prosieguo di emozioni e i volti di tutti erano gioiosi. Ogni qualvolta si risaliva da una immersione era un susseguirsi di ricordi per le cose viste e si era felici come non capitava da un pezzo. Anche alcuni malori, malgrado la loro gravità, erano accettati come avvenimenti naturali e non turbavano minimamente l'atmosfera e, anzi, rafforzavano i vincoli di amicizia. Così, l'inaspettato incontro con i delfini lasciò tutti senza parole. I relitti, con il loro fascino triste ma anche con quella ormai permanente e solitaria presenza, incutevano rispetto e voglia di visitarli e viverli nella loro nuova realtà sommersa. La vita notturna è stata però il momento più vivo: tutti avevano ricordi da rivivere mentre l'ottimo Ayman, il nostro cuoco di bordo, ci deliziava con i sui semplici ma gustosissimi piatti quasi sempre a base di pesce. Particolarmente superba è stata la cena a base di aragoste che Franchino, tentato dalla novella “Eva” Artura (la storia della mela si ripetè), ha offerto al gruppo. Credo di non avere mai visto nessun’altro spezzare e gustare in maniera così vogliosa il contenuto delle chele di questi crostacei come i nostri amici e ricordo che il loro commento finale fu: "ce le siamo proprio godute!" Il ponte di notte, anche se apparentemente sgombro, era invece ritrovo di nottambuli desiderosi di bagni al chiaro di luna o di spettegolamenti salaci cui seguivano le risate di Pierangela (soprannominata "ienina ridens"). Memorabile fu l'idea della Pinna Delfinesca (estremo tentativo di irretire la sirena Leila), deliziosa e robusta biondona finlandese, la cui grazia e dolcezza contagiarono l'intera compagnia; per lei si poteva ben dire che "valesse tanto oro quanto pesava". Ma, come ogni cosa bella, anche la nostra vacanza era destinata a terminare e per questo il nostro ultimo giorno di vacanza merita un capitolo a sé. La sveglia, al levare del sole, ci fu data da un branco di delfini che nuotavano intorno alla barca in quella splendida laguna nella quale ci si era ancorati per la notte e che ci invitavano a scendere in acqua con loro. Più tardi ci siamo immersi per l'ultima volta a Ras Mohammed "Jolanda Reef " la cui meravigliosa natura ci lasciò senza parole: lo squalo martello che nuotava nel blu, le aquile di mare e l'immenso branco di dentici che ci inglobò al suo interno e ci tolse il respiro riportandoci agli albori del mondo. Ci siamo sentiti anfibi dimenticandoci che si era al termine dell'immersione. Persino l'amico Osvaldo (soprannominato "Pantani" per la sua inconfondibile pedalata subacquea e per la sua insaziabile sete d'aria), e Giorgino ("il Rumeno" che per fargli da compagno sudò le proverbiali sette mute) non avevano fretta di risalire. Rientrando a Sharm el Sheikh, punto di partenza e di rientro di quella nostra vacanza, incrociammo un branco di delfini bianchi (i mitici globicefali) su cui tutti ci affannammo a terminare i nostri rullini fotografici. Gettata l'ancora per la notte in quella baia del tempio da cui eravamo partiti, ci siamo concessi un bagno, con snorkeling e macchine subacquee, sul cucuzzolo colorato che dà nome al luogo e i suoi pesci e la sua coloratissima flora ci hanno reso ancor più difficile il distacco da quel lembo di terra africana. La successiva cena assomigliò molto a quell'ultima ben conosciuta da noi cattolici: il morale era molto basso e i sorrisi, come le battute, forzati. Solo il dopo cena, con la visione del terso cielo stellato, ci riportò un po' di serenità. Si rise più spontaneamente anche per merito di Gianfranco che, combinandone alcune delle sue, prima con il gioco delle verità e con domande maliziose, poi col il suo russare sommesso e il conseguente " non è vero sono sveglio", ci dettero la possibilità per feroci prese in giro che attenuarono la malinconia. La notte era calda e tutti avremmo dormito sul ponte. Il vento caldo che arrivava dal deserto soffiava con la potenza di un asciugacapelli togliendoci a volte perfino il respiro. Con Stefano tentammo una sortita in acqua che ci dette un momentaneo refrigerio mentre la discoteca del vicino villaggio vacanze ci imponeva i suoi ritmi sfrenati. Ad un tratto la musica cessò e calò un silenzio irreale: fu il momento più difficile poiché ti accorgi che tutti, attorno a te, rimangono soli, ognuno con i propri pensieri e i propri sentimenti. Eppure è stato anche il momento che personalmente ho amato di più perché mi permise di riflettere e di essere interamente me stesso. I pensieri andavano casa, ai propri cari, verso chi avevi scoperto vicino, alle nuove e vecchie amicizie rafforzate da quella vacanza, agli amici prematuramente scomparsi; rivivevi il tuo passato e, per ogni momento lieto o triste, ti interrogavi per scoprire errori o rimpianti. Finì, purtroppo, con lo spuntare del sole, quella nostra vacanza africana. In quel giorno saremmo rientrati tutti nelle rispettive famiglie, ognuno con il proprio bagaglio personale più ricco di esperienza, di gioia o di nuove emozioni. Come tutti, anch’io ho conservato nel cuore il suo dolce ricordo anche se situazioni così intensamente vissute penso che non dovrebbero mai avere fine. Mario Sormani |

|

Vertical Divider

|

La mia vita tra gioie, malanni e motori |

|

Il primo ricordo che ho e che resta scolpito nella mia memoria, è la partenza del mio papà per il militare avvenuta quando lui aveva 35 anni, la mamma 25 e io solo 4 (sono nata nel 1932).

Rivedo ancora la stazione centrale di Milano zeppa di persone, tutte giovani, che si salutavano tutte tristi perché sapevano bene che al ritorno dei partenti era legato un serio punto di domanda. Anche se piccola, anch’io vivevo piena di tristezza quella partenza ma papà ritornò dopo un anno con l'ameba e ci vollero molte cure prima che guarisse. Essendo appassionato di motori, andò a lavorare all’Alfa Romeo che, essendo tra le ditte che lavoravano “per la patria”, toglieva ai suoi dipendenti molte delle probabilità d'essere richiamati sotto le armi. Divenuto capo reparto, papà fu destinato allo stabilimento di Pomigliano d'Arco vicino a Napoli e lì operò per migliorare la produzione ma, all’età di 58 anni, vi fu ucciso dalla mafia napoletana. In realtà provocarono un incidente di lavoro in cui restò schiacciato da un enorme carico. Venne fatta un’inchiesta che durò parecchio tempo ma, alla fine, fummo “pregati” di considerarlo un incidente di lavoro! Io avevo frequentato le medie scegliendo poi di andare a lavorare prima presso una brava sarta per poi approdare, dopo due altre esperienze, presso una casa di moda. Allora abitavo in viale Sabotino nella zona di Porta Romana dove, nel 1945, conobbi Gianni con cui mi fidanzai: al mattino molto presto, lui passava in bicicletta per salutarmi prima di andare al lavoro. Avvicinandosi la data del matrimonio, sentivo la necessità di trovare il modo per guadagnare di più per prepararmi la dote e un amico di papà, proprietario di più negozi di ferramenta, mi assunse come cassiera. Così ogni giorno dalle 8 alle 18 facevo la cassiera, poi andavo a fare la sarta e, se potevo avere del lavoro a casa, facevo anche quello, riducendo così il mio riposo a pochissime ore. Al compimento dei miei vent'anni, ci sposammo restando inizialmente nella casa dei miei suoceri vicino a Porta Vittoria e solo nel febbraio del 1964 ci trasferimmo, sempre unitamente a loro, al Villaggio (in via Papa Giovanni) con i nostri figli Ezio e Fulvio. Nel 1972, a 40 anni, mi scoprirono un tumore benigno al fegato e fui subito operata. Dopo la convalescenza, la mia vita ebbe un salto di qualità e iniziai a fare cose mai pensate prima: imparai a nuotare, a guidare la macchina, feci dei corsi per migliorare il mio ballo, feste in casa e giri per il mondo. Gianni era anche sportivo, giocava con piacere a tennis e correva con i pattini a rotelle. Aveva, tra le altre cose, il dono della mediazione e lo esercitava con molta saggezza: vivere con lui è stato molto bello e positivo pur non essendo talora mancate alcune diversità di pensiero. Nel 1974 ci trasferimmo, con la mamma di Gianni, in via Resegone dove abitiamo tuttora e la casa, più grande, ci permise di aprirla agli amici. Formammo così quello che scherzosamente chiamammo il “Club dei Quattro Gatti” con tanto di stemma in argento che ancora conservo assieme a molte foto a testimonianza di quanto vissuto insieme. Ci piaceva ritrovarci per festeggiare ogni occasione e, a Carnevale, facendo feste in costume, ero costretta a cucire costumi di ogni tipo. Ricordo che, quando il Club raggiunse i 44 partecipanti, una sera ci proponemmo di andare a trovare degli amici che abitavano a Reggio Emilia e, vista la disponibilità generale, dovemmo noleggiare addirittura un pullman. Non mancavano neppure le feste danzanti. Nel 2005 avemmo però le prime avvisaglie della malattia che colpì Gianni che poi venne a mancare nel 2014. Ezio, il nostro primo figlio che è medico, è sposato e ha due figlie e anche Fulvio, il secondogenito che ha una ditta che lavora la plastica, si è sposato e ha quattro figli. La famiglia di Fulvio abita con me dopo che la casa di via Resegone è stata opportunamente ampliata e suddivisa. Con i miei figli e una nipote abbiamo partecipato per tre volte con moto d'epoca alla “Milano/Taranto” su tre moto “MAS” costruite da mio papà negli anni trenta. Questo percorso si fa in otto giorni e permette di vedere e visitare dei borghi antichi che testimoniano come sia bella tutta l’Italia. Ora, che ho qualche difficoltà nel muovermi, non passa giorno che, appena possono, un po' tutti vengano a salutarmi e questa è la gioia di essere nonna, disponibile a diventare bisnonna. Silvana Visentin |

|

Vertical Divider

|

Vacanze anni '60 |

|

Verso il mese di giugno, coi primi caldi, l'attesa spasmodica che colpiva me e i miei fratelli riguardava il pensiero costante delle vacanze.

Infatti, puntualmente, il primo agosto si partiva, inizialmente in torpedone e successivamente con la nostra, appena acquistata, Fiat 850 berlina azzurra, per una località ignota ai più sia allora che, penso, anche oggi: Peghera in val Taleggio. Nostro padre ci accompagnava per poi rientrare al lavoro e raggiungerci una dozzina di giorni dopo. Tutti insieme si tornava poi il 31 agosto. Tutto sommato la vallata è gradevole allo sguardo d'insieme, con qualche modesta cima e colline che digradano, verdeggianti e ombrose, fino al fondovalle. Affittavamo una camera che, in realtà, era un grande stanzone dal soffitto altissimo con il letto matrimoniale e altri quattro singoli. Ma il letto migliore, che spettava di diritto al maggiore di noi, era invidiato soprattutto da me perché possedeva un materasso, di purissima piuma, in cui si affondava con una leggerezza che ti avvolgeva come una nuvola soffice … un paradiso! I proprietari, marito e moglie anziani ma, a differenza dei compaesani, molto signorili, erano due persone, ciascuna a modo suo, molto eccentriche. Lui piacione, come si direbbe ora, ma con eleganza, un po' burbero ma non troppo, con un sorriso sornione e distaccato, sapeva condurre molto bene i suoi affari; lei molto raffinata ma persa in un suo mondo e, tutta di nerovestita come una suora, era al limite della maniacalità religiosa. Senza figli e possessori di una grande, bellissima villa padronale: la più classicheggiante e imponente del paese, era fronteggiata da un grande frutteto. Vi affittavano camere per le vacanze estive per avere un po' di compagnia, non certo per bisogno. Il pranzo era così organizzato: il proprietario, in gioventù chef a Londra, preparava il primo piatto per tutti e poi ogni famiglia ospite cucinava il resto giacché c'era per tutti il beneficio dell’uso dei fornelli. Poi, in un'enorme sala e su vari tavoli, si consumava il pranzo fra il vociare di noi fanciulli e le reprimende degli adulti. Quella sala mi affascinava per l'allegria della convivialità ma anche perché, su una lunga parete, troneggiava un antico e stupendo mobile da bar in mogano intagliato da un bravo ebanista e sopra il quale sembravano vegliare i due ritratti di gioventù dei proprietari. Io li guardavo e riguardavo, sia perché mi sembravano buffi con quegli abiti antichi, sia perché mi attraevano per la bellezza che emanavano e che ancora si scorgeva, sia pur sfiorita, negli originali. Per seguire le manie della padrona di casa, tutti noi affittuari, ormai negli anni diventati amici, dopo cena eravamo insistentemente invitati a presenziare alla recita del S. Rosario: lei inginocchiata davanti al grande camino dell'enorme cucina con al centro il gruppo dei fuochi e noi tutti intorno. Lei intonava (rigorosamente in latino) e il padron di casa, fra un'Ave Maria e l'altra pronunciata a mezza bocca, sonnecchiava in poltrona. Come retaggio di questo rito mi è rimasta tutt’ora l'abitudine di recitare le litanie in latino perché in italiano non le ho mai imparate. Ricordo ancora l'odore della pastasciutta al sugo concentrato che emanava quel locale e i vetri della porta d'accesso appannati dal calore; sì perché in quella località montana non faceva caldo neppure nelle sere d'estate. Le nostre occupazioni quotidiane erano le camminate nei sentieri della valle, il gioco delle bocce nell'ampio cortile e qualche partita a scopa e a briscola chiamata. La nota dolente: dovevamo svolgere i compiti delle vacanze e ahimè qualche levataccia all'alba per andare a raccogliere funghi o ciclamini che venivano poi interrati in appositi cestini costruiti da noi con rametti e muschio. Infine, poiché il tempo era quasi sempre inclemente e non esisteva il servizio meteo per poterlo prevedere, si svolgevano fra noi ragazzi, in certi pomeriggi di forte maltempo, interminabili partite a Monopoli o ad altri ameni giochi di società. In un mese piogge e nuvolosità intensa interessavano mediamente almeno 15/20 giorni ma un anno, il più terrificante di tutti, ci fu un solo giorno di sole in tutto il mese. Eppure, come dicevo, all'inizio, in estate contavamo i giorni che mancavano a quell'annuale appuntamento e quando mio marito ironicamente fa la battuta: “che infanzia noiosa e difficile", io gli do del matto, … che’ non ha idea di quanto si sarebbe divertito pure lui, perché eravamo insieme e felici! Elisa Ogliari |

|

Vertical Divider

|

Com’era bella Segrate negli anni '60! |

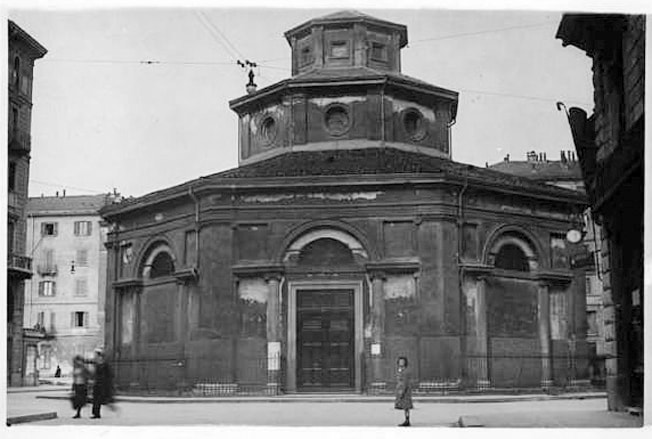

|